運動の強さの指標とは?運動強度の活用方法

「運動強度」という言葉を聞いたことがありますか?

運動強度とは、行っている運動が体にどれくらい負担をかけるかを示すものです。

運動強度を知ることで、日々の運動や活動が調整でき、自分に合ったペースで健康を維持することができます。

適切な強度の運動を取り入れると、ダイエットや体力の向上などがよりスムーズになります。

今回は運動強度と健康の関係性と具体的な測定方法についてご紹介します。

運動強度の分類と健康への効果

運動強度を正しく理解することは、健康を維持するために非常に重要です。

運動強度は下記のように、大きく低強度・中強度・高強度にわかれています。

低強度

散歩や軽い家事程度の運動で、リラックスした状態ででき、ストレス解消や軽いカロリー消費に役立ちます。

中強度

速歩きや軽いジョギング程度の運動で、心拍数が少し上がり、汗をかく程度の運動が目安です。

健康維持やダイエットが期待できます。

高強度

筋力トレーニングやダッシュなどの強い力を出す運動で、激しく息が切れるほどの負荷が目安です。

基礎代謝をあげることができ、より高いカロリーの消費が期待できます。

そもそも運動なんて大変…と構えなくても、日常生活の中で低強度と中強度の運動をバランスよく取り入れることができます。

例えば、エレベーターではなく階段を使用して昇ることで中等度の運動となり、通勤時に1駅分歩くなどで低強度から中強度の運動を増やすことができます。

日常生活で行う運動に加えて、高強度の運動を週に数回取り入れることで、さらなる健康効果が期待できます。

運動強度の代表的な指標

運動の効果を無駄なく最大限に引き出すためには、自分が行っている運動がどれくらいの強度なのかを理解することが重要です。

運動強度の目安は下記のような方法を使うことで、把握することができます。

METs(メッツ)

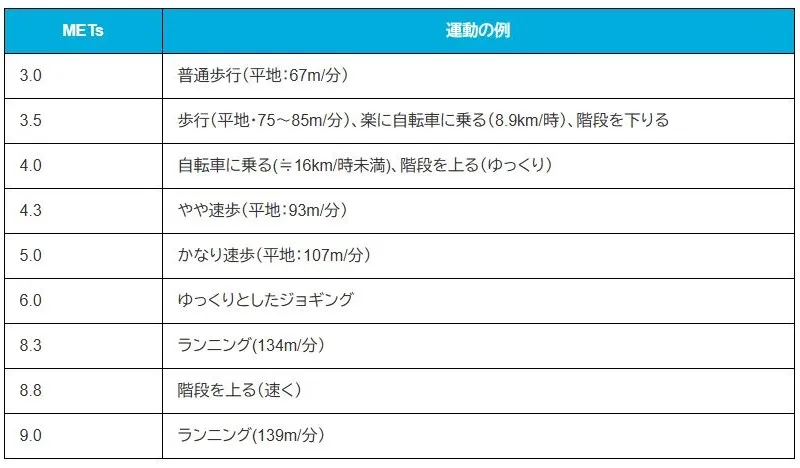

体を動かした時に感じる負荷を表す指数のことで、座って楽にしている安静時の状態を1とした場合と比較して何倍のエネルギーを消費するかを示しています。

例えば、散歩のような普通歩行は約3メッツ、ランニングは約8メッツとなっていて、メッツの数値が高いほど、運動の強度が高くなります。

メッツに運動した時間をかけることで運動の負荷量が計算できます。

例)

3メッツの身体活動を1時間行った場合:3メッツ×1時間=3メッツ・時

6メッツの身体活動を30分行った場合:6メッツ×1/2時間=3メッツ・時

主な運動とMETsについてはこちらを参照して下さい。

3メッツ以上の運動を毎日60分以上おこない、1週間の合計で 23メッツ・時以上にすることが生活習慣病等を発症するリスクを低減させるために推奨されています。

もし、運動による消費カロリーを計算したい場合は、「METs×時間×体重(kg)×1.05」で求めることもできます。

また、心臓病や脳梗塞後などの方に対する適切な運動強度は、個々の健康状態や運動能力に応じて調整する必要があります。

かかりつけの医師や理学療法士に相談してください。

心拍数

もう1つ、運動量の目安となるのは心拍数です。

心拍数は、1分間に心臓が拍動する回数のことです。

運動中の目標心拍数が最大心拍数の60%程度が中強度の運動となります。

「息切れせず隣の人としゃべれる」程度の負荷と同等で、生活習慣病などの予防のために推奨されています。

最大心拍数は、「220-年齢」で計算することができます。

より正確に心拍数による運動強度を計算したい場合は、カルボーネン法で確認できます。

{(220-年齢)-安静時の心拍数}×設定したい運動強度+安静時心拍数

60%の運動強度で計算したい場合は、ご自身の「安静時の心拍数」と「設定したい運動強度」に60%を入れて計算することで、どの程度の心拍数を目標にすると良いかがわかります。

自分で測定するのが中々難しいという方は、運動強度を測定できるウェアラブルデバイスなどを活用することで簡単に把握することが可能です。

ウェアラブルデバイスを使っていても見逃している方が多い項目なので、これまでの内容を参考に自分がどの程度の運動強度で運動しているのか確認してみてはいかがでしょうか?

まとめ

運動強度を理解し、日常生活に適切な運動を取り入れることで、健康の維持が期待できます。

運動と聞くと、難しく感じる方もいますが、1駅分歩く・エレベーターではなく階段を使用するなども立派な運動です。

日常生活の中で、自分に合った運動方法を見つけ、無理なく続けることが大切です。

あなたの手もとに健康のチカラを『Pep Up』

Pep Up(ペップアップ)では健康状態の見える化により健康に対する行動変容を促進します!

この記事を書いた人

『イートラスト株式会社 CS・テクニカルチーム 課長/ B-rise運営事務局 副局長』

飲食業界で現場・SV・マーケティングを経験し、2014年イートラスト株式会社へ入社。ディレクター業務・カスタマーサポート業務を経て、現在はSEOやホームページ運用全般を請け負う「テクニカルチーム」を立ち上げ、責任者を担う。飲食業界に携わっていたこともあり、サービス業様へのWebマーケティング・SEO/MEOで貢献していくため、日々新しい試みを模索している最中です。