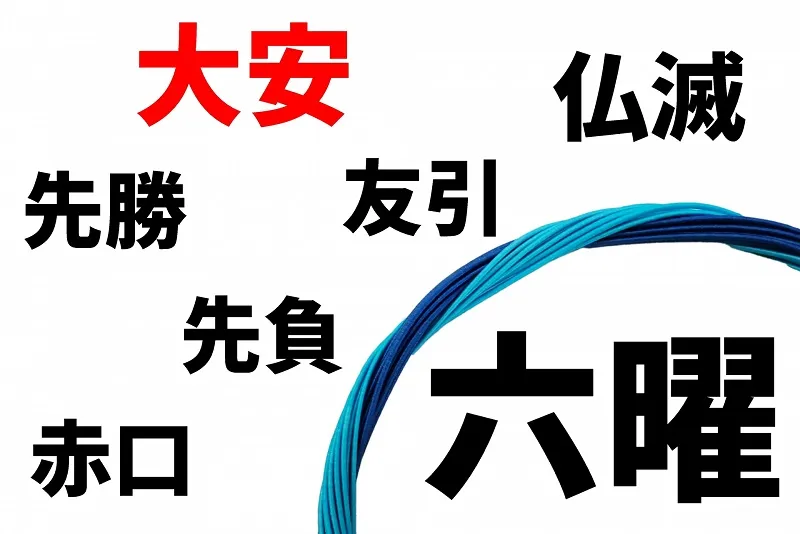

六曜ってなんだ?カレンダーに潜む吉凶の謎を徹底解剖!

みなさんは、カレンダーに小さく記載されている「大安」や「仏滅」といった文字を目にしたことがあるでしょうか?

これらは「六曜(ろくよう)」と呼ばれ、その日の吉凶を示す暦注の一つです。

結婚式や葬儀など、人生の節目となる行事の日取りを決める際に、六曜を気にする人は少なくありません。

しかし、六曜の起源や意味、そして現代における捉え方は、意外と知られていないのではないでしょうか。

今回は、六曜の歴史、各曜日の意味、そして現代社会における六曜との付き合い方について徹底的に解説していきます。

六曜のルーツを探る~中国から日本へ、そして現代へ~

六曜は、もともと中国で成立した「占いの要素を持つ暦」が起源とされています。

そのルーツは諸説ありますが、唐の時代に成立した「七曜」という暦が変化したものという説が有力です。

七曜は、現在の曜日と同じように、日、月、火、水、木、金、土の七つの星を配した暦でした。

この七曜が、鎌倉時代から室町時代にかけて日本に伝わり、独自の発展を遂げます。

当初は、時刻の吉凶を占うためのものでしたが、江戸時代に入ると、暦注として広く普及し、現在の六曜の形へと変化していきました。

明治時代に入ると、政府は太陽暦を採用し、旧暦に基づいた暦注を迷信として禁止しました。

しかし、六曜は人々の生活に深く根付いていたため、ひそかに受け継がれ、現代に至るまで私たちの生活の中に息づいています。

六曜それぞれの意味~吉凶の解釈は時代とともに変化する~

六曜は、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の六つの曜日から構成されています。

それぞれの意味と解釈を見ていきましょう。

先勝(せんしょう/せんかち)

「先んずれば即ち勝つ」という意味で、午前中が吉、午後が凶とされています。

何事も早めに行動するのが良いとされ、訴訟や急ぎの用事に適しています。

現代では、午前中に結婚式を挙げるのが良いとされています。

友引(ともびき)

「友を引く」という意味で、勝負事の決着がつかない日とされています。

朝晩は吉、昼は凶とされ、葬儀を行うのは避けるべきとされています。

ただし、友引に葬儀を行う場合は、友引人形を棺に入れることで、友を連れて行かないようにするという風習があります。

結婚式は友引に行われることも多いです。

先負(せんぷ/せんぶ/せんまけ)

「先んずれば即ち負ける」という意味で、午前中が凶、午後が小吉とされています。

何事も平静を保つのが良いとされ、急用や争い事は避けるべきとされています。

午後からは比較的穏やかに過ごせる日とされています。

仏滅(ぶつめつ)

「仏も滅するような最大の凶日」とされ、何事も避けるべき日とされています。

結婚式や開店など、お祝い事を行うのは避けるべきとされています。

ただし、仏滅は「物滅」に通じるとして、物を処分したり、整理整頓したりするのに良いという解釈もあります。

大安(たいあん)

「大いに安し」という意味で、六曜の中で最も縁起が良い日とされています。

結婚式や開店、引っ越しなど、何事を行うにも良いとされています。

特に結婚式では、大安の日取りが人気です。

赤口(しゃっこう/しゃっく)

「赤舌神(しゃくぜつじん)」という鬼神が支配する日とされ、正午のみ吉、それ以外は凶とされています。

火や刃物に関すること、新しいことを始めるのは避けるべきとされています。

ただし、正午の時間帯は比較的穏やかに過ごせるとされています。

これらの解釈は、時代とともに変化しており、現代では、六曜を絶対的なものとして捉える人は少なくなっています。

しかし、結婚式や葬儀など、人生の節目となる行事の日取りを決める際には、六曜を気にする人が多いのも事実です。

現代社会と六曜~迷信?それとも文化?~

現代社会において、六曜はどのように捉えられているのでしょうか?

六曜を気にする人

特に年配の方や、伝統を重んじる人は、六曜を気にする傾向があります。

結婚式や葬儀など、人生の節目となる行事の日取りを決める際には、六曜を考慮する人が多いです。

また、建築関係や不動産業界など、特定の業界では、六曜を重視する場合があります。

六曜を気にしない人

若い世代を中心に、六曜を気にしない人が増えています。

科学的な根拠がないとして、六曜を迷信と捉える人もいます。

また、現代社会では、仕事や家庭の都合で、六曜を考慮するのが難しい場合もあります。

六曜は、迷信と捉えることもできますが、日本の文化の一つとして捉えることもできます。

六曜を気にする人も、気にしない人も、それぞれの考え方を尊重し、互いに理解し合うことが大切です。

六曜と私たちの生活~上手に付き合うためのヒント~

六曜は、私たちの生活に深く根付いていますが、どのように付き合っていけば良いのでしょうか?

六曜を参考に、日々の生活にメリハリをつける

六曜を参考に、吉日には積極的に行動し、凶日には慎重に行動することで、日々の生活にメリハリをつけることができます。

例えば、大安には新しいことを始めたり、重要な決断をしたりするのに適しています。

仏滅には、静かに過ごしたり、整理整頓をしたりするのに適しています。

六曜にとらわれすぎない

六曜はあくまで目安であり、絶対的なものではありません。

六曜を気にしすぎて、行動が制限されたり、ストレスを感じたりするのは避けましょう。

特に現代においては、仕事や家庭の事情で、六曜を優先できない場合も多くあります。

六曜を日本の文化として楽しむ

六曜は、日本の伝統的な文化の一つです。

六曜の歴史や意味を知ることで、日本の文化に対する理解を深めることができます。

また、六曜を話題にして、家族や友人と話をするのも楽しいかもしれません。

六曜は、私たちの生活に彩りを与えてくれる存在です。六曜を上手に活用して、より豊かな生活を送ってみてはいかがでしょうか。

まとめ~六曜は、私たちの生活に彩りを与えるスパイス~

六曜は、日本の伝統的な文化の一つであり、私たちの生活に深く根付いています。

迷信と捉えることもできますが、日本の文化の一つとして捉えることもできます。

気にする人も、気にしない人も、それぞれの考え方を尊重し、互いに理解し合うことが大切です。

六曜は、私たちの生活に彩りを与えるスパイスのようなものです。

上手に活用して、私たちに日々の生活のメリハリを与え、より豊かな生活を送ってみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

『イートラスト株式会社 CS・テクニカルチーム 課長/ B-rise運営事務局 副局長』

飲食業界で現場・SV・マーケティングを経験し、2014年イートラスト株式会社へ入社。ディレクター業務・カスタマーサポート業務を経て、現在はSEOやホームページ運用全般を請け負う「テクニカルチーム」を立ち上げ、責任者を担う。飲食業界に携わっていたこともあり、サービス業様へのWebマーケティング・SEO/MEOで貢献していくため、日々新しい試みを模索している最中です。