端午の節句の由来は・・・?

5月5日は、こどもの日でしたね。(少ないながらも地域によっては旧暦や月遅れの6月5日に行う地域もあるそうですが)

兜やこいのぼりを飾ったり、ちまきを食べたりと、楽しく過ごされたご家庭も多いのではないでしょうか?

ですが、実はお祝い方法に込められた意味を知らないという方もいるのでは・・・。

今回は端午の節句の由来や、歴史、飾りの意味などご紹介していきます。

子どもの日とは?

こどもの日とは、端午の節句である5月5日に設定された祝日のことです。

こどもの日というと、男の子をお祝いする日と思われている方も多いかもしれませんが、本来はすべての子どもが対象となる祝日。

さらには、母親への感謝も伝え、母子の健やかな生活を願う日となります。

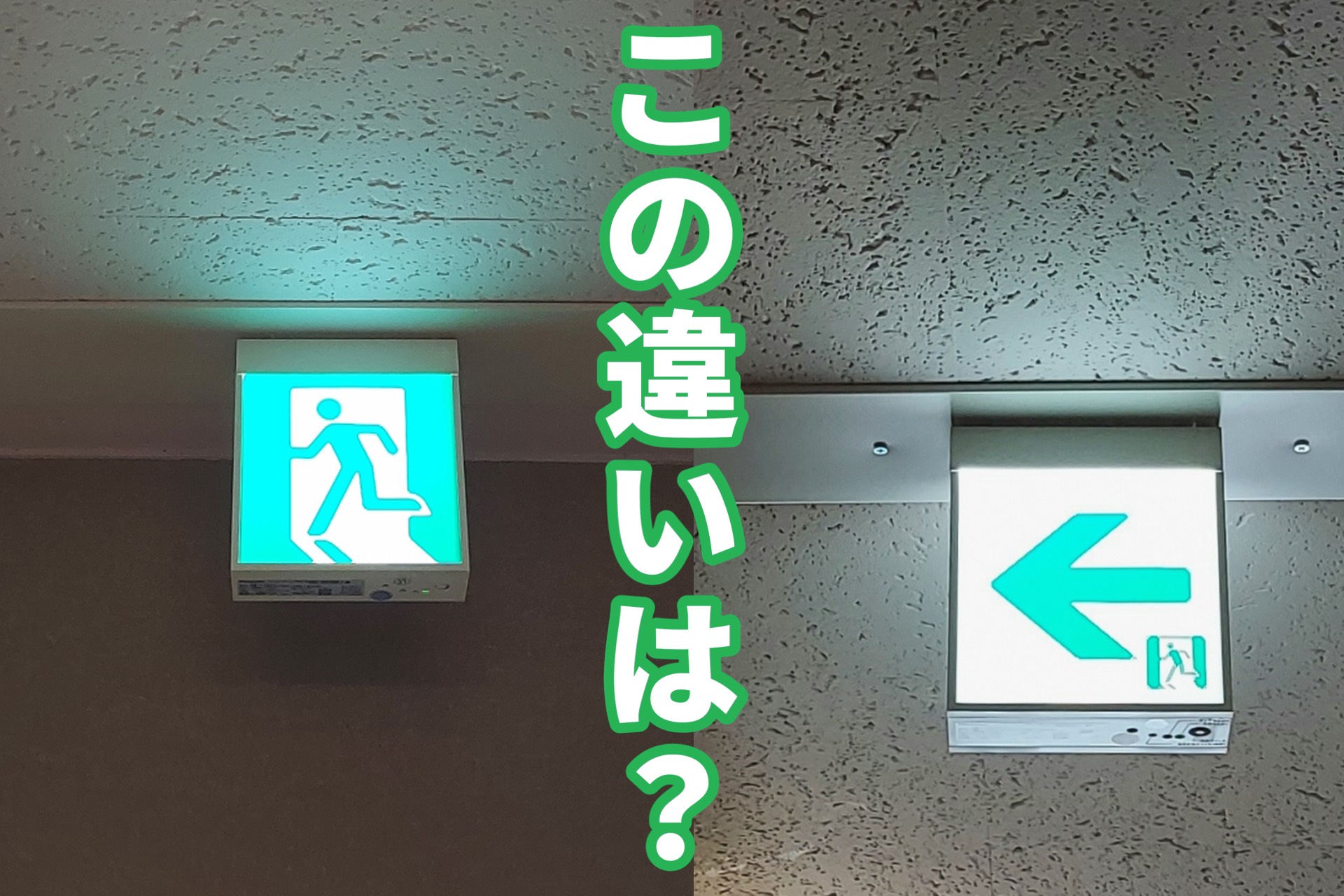

端午の節句の由来

端午の節句は、今から2300年ほど前、春秋戦国時代の中国から日本に伝わってきたと言われています。

楚の国の国王の側近であった屈原(くつげん)という人を供養する祭りが起源と言われています。

陰謀により失脚し、国を追われる中で川に身を投げて亡くなった屈原は国民からの信頼も非常に厚かったため、人々がその死を悼み、彼の命日である5月5日に供養の祭りを行うようになったそうです。

旧暦では午の月は5月。当初は「端午」を5月最初の午の日としていたのですが、「午」と「五」が同じ発音であったため、5月初めの「5の日」つまり5月5日が端午になっていったと言われています。

こどもの日の過ごし方

①こいのぼりを飾る

「屋根より高い鯉のぼり〜」と多くのこどもが小さなころから歌えるほど、こどもの日の定番であるこいのぼり。

■こいのぼりを飾る理由・・・

中国では、鯉は出世のシンボルと考えられてきました。

その理由は、中国の故事にあります。

黄河という大きな川の急流に「竜門」と呼ばれる滝があり、多くの魚たちが滝を登ることを試みましたがあまりに急な滝であるため登り切ることに成功したのは鯉だけでした。

このことから、子どもの健康やたくましい成長、立身出世の願いを込めるために、天を泳ぐこいのぼりを飾るようになったと言われています。

②兜を飾る

こいのぼりと並んで、こどもの日に飾る定番である兜。

■兜を飾る理由・・・

兜は、敵の攻撃から身を守るもの。

そこから、子どもを病気や災い、事故などから守ってほしいとの願いをこめて飾られるようになったと言われています。

平安時代には、端午の節句の日には鎧や兜をまとい「競馬(くらべうま)」や「流鏑馬(やぶさめ)」を行っていました。

それが鎌倉時代に入ると、武士たちが身の安全を祈願するために神社に鎧や兜を奉納するようになり、一般の市民も真似をして兜を飾る風習が生まれたと言われています。

③柏餅を食べる

餡子を包んだおもちを柏の葉で包んだ柏餅。

■食べる理由・・・

柏餅の由来は、柏の葉の縁起の良さにあやかるためだったと言われています。

柏の葉は、新芽が生えてこないと古い葉が落ちないという性質を持つもの。

そのため、「家系が絶えない」「子孫が繁栄する」ことにつながる縁起の良い植物とされています。

④ちまきを食べる

ちまきは、もち米やうるち米、米粉などから作った餅を、笹や茅(ちがや)の葉で円錐形または三角形に包み、糸やイグサで縛り蒸したものです。

茅(ちがや)の葉で包まれていることが多いことから「茅巻き(ちまき)」と呼ばれるようになったと言われています。

■食べる理由

ちまきを食べる理由は、これもまた端午の節句の起源ともなった屈原(くつげん)にあります。

屈原の死を悼んだ人たちが川にちまきを投げ入れて供養したと言われています。

そのため、中国では5月5日にちまきを食べるようになり、それが日本にも伝わったとされています。

⑤菖蒲湯に入る

菖蒲の葉をお風呂に入れた菖蒲湯。剣のような菖蒲の葉と、菖蒲の強い香りに包まれたお風呂。

■菖蒲湯に入る理由

菖蒲の「しょうぶ」という読みは「勝負」「尚武(武道を重んじるという意味の言葉)」と同じです。

これらの理由から、強くたくましい男の子の成長を願って菖蒲湯に入る風習が生まれたと言われています。

また、菖蒲は昔から薬草として用いられていたもの。

強い香りで、邪気払いや魔除けができるとされていました。

このことも菖蒲湯につかる理由の1つです。

まとめ

いかがでしたか?

端午の節句の由来を少しでも理解していただけましたか?

日本の古くから伝わる行事にはしっかりと意味や願いが込められています。

他にも日本には行事がたくさんありますので、気になった方は調べてみてはいかがですか?

より一層行事を楽しめるかもしれませんよ!?