発達グレーゾーンの子どもの放課後支援

みなさん発達グレーゾーンの子どもってどんな子たちか知ってますか?

発達障害の特性や傾向はあるものの、診断に至らない子のことを言います。

大学で心理学を学び、学童で実際に現場を見てきた私が放課後のグレーゾーンの子ども達への支援の実態を少しお教えします!

そもそも発達障害とは何なのか?

発達障害は、代表的なもので言うと不注意、多動性、衝動性の障害の注意欠如/多動障害(A/HD)、対人社会性いわゆるコミュニケーションの能力による障害の自閉症スペクトラム障害(ASD)、読み書きや計算の障害の学習障害(LD)などがあります。

その特徴を持ちながらも診断に至らない子たちは、特別支援学級ではなく通常学級に在籍し、「気になる子」「困った子」なんて位置づけになっている場合が多くあります。

グレーゾーンの子たちが受けている支援

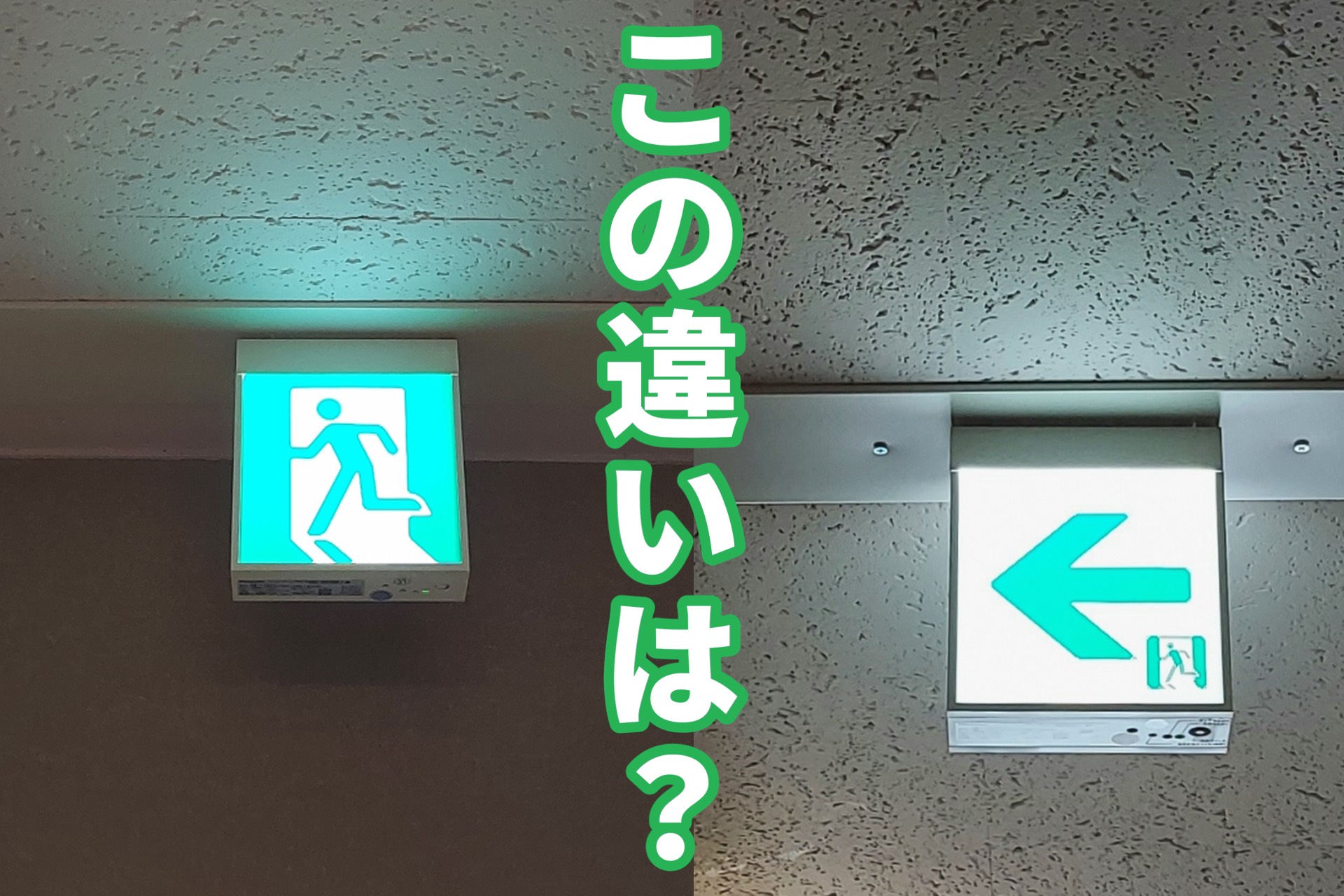

学童保育、放課後子ども教室

放課後の子どもを預ける場所といえば学童ですよね!

対象者は施設によって変わりますが、一般的には未成熟児から小学生までのところが多いみたいです。

ちなみに私が勤めていたところは1-3年生でした。

ここでは、特別グレーゾーンの子を支援してます!というわけではなく、他の子どもたちと同じ支援を受けられる場所になります。

どんな子ども達も分け隔てなくユニバーサルデザインを用いた支援がメインで行われてます!

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく福祉サービスの一つです。

対象者は、原則小学生から高校生までで特別な手帳であったり証明のようなものは必要なく、医師などからサービスの必要性を認められた場合に利用ができるようです!

障害のある子どもなどが将来的に自立できるように支援をする場所で、地域と交流を図ったり、創作活動で豊かな感性を育むことが活動のメイン内容です。

特別グレーゾーンの子どもがいるというわけではないものの、どんな子であれ平等な支援を受けられるようです!

放課後の支援で必要なこと

遊ぶことが子どもの仕事!

大人からするとそんなうらやましいことないですよね・・・!

でも、ちゃんと理由があるんです。

共感性やコミュニケーション能力、運動能力、学力の向上にも繋がるといわれています。

発達障害児というには至らないグレーゾーンの子どもは、他の子どもとの交流が困難な場合があります。

施設や学校では、周りの理解をつけ、積極的に遊びの輪に入れてもらえるような働きかけが重要です。

長時間の暇を作らないこと

自分で計画をして実行をする習慣がついてない子どもは、家に帰ってからゲームをしてばかり、外で遊んでばかり、なんてことも少なくないです。

子どもにやるべきことを与えるだけで自立心が伸びていき、自己管理能力を育むことに繋がります。

習い事や家庭学習をさせることが重要です。

グレーゾーンの子どもの場合、集中力が欠如していたり、読み書きが少し苦手な子もいるため、大人や周りの子どもの目があることが大事です。

それを解決できるのが学童教室や放課後子ども教室です。

もし、お悩みの方がいましたら利用してみてはいかがでしょうか?