2023 年 7 月 11 日公開

河豚(ふぐ)料理の歴史

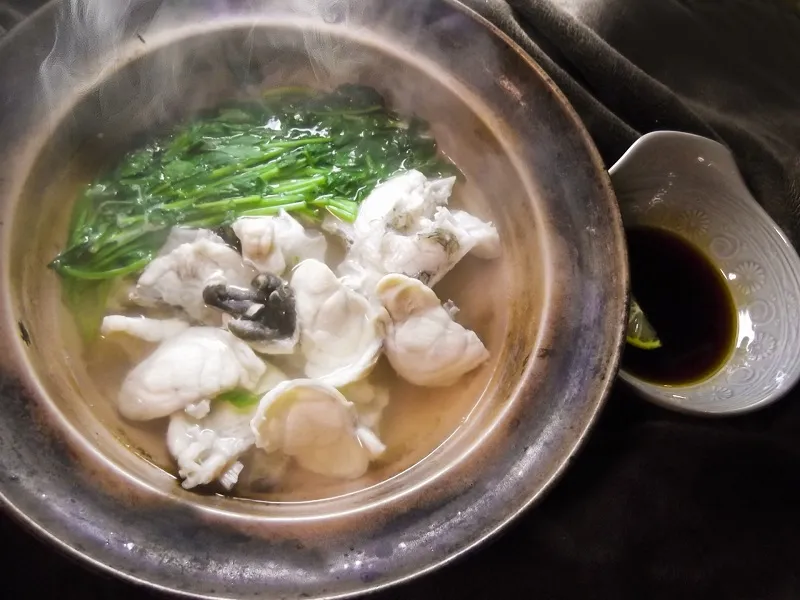

高級食材として有名な河豚(ふぐ)。

猛毒があるということを知っている人も多いのではないでしょうか。

実際に資格がないと調理できない、危険な食べ物でもあるのですが、河豚を食べる文化にはどのような歴史があるのでしょうか。

今回は河豚料理の歴史について紹介します。

河豚はいつから食されていたのか

縄文時代の貝塚から河豚の歯骨が出土したことから、かなり昔から食されていたと考えられています。

2300年前の中国の書物に、「河豚を食べると死ぬ」という記載があるので、当時から河豚には毒があったようです。

河豚食の制限はいつからあったのか

豊臣秀吉が天下を治めていたころ、河豚を食べた人が多く死亡したため、「河豚食禁止令」が出されました。

江戸時代の料理関連の書物には河豚を使った「ふぐ汁」のレシピや、一般的に河豚の毒が強い部位である皮や肝臓に必要な処置についての記述もあるので、浸透していなかっただけで、今に近い適切な調理法もあったのかもしれません。

この頃から、今も河豚の名産地として有名な山口県下関市では河豚が食されていたという記録もあるようです。

明治時代になると、下関市も含めて河豚の販売が禁止され、河豚を食べることが難しくなりました。

河豚食の解禁

きっかけは明治時代、初代内閣総理大臣として有名な伊藤博文が下関を訪問した際のことです。

宿泊先である春帆楼では不漁のため、提供できる魚がない状態でした。

そこで、女将が罰を覚悟で河豚を提供したところ、伊藤博文が気に入ったため山口県令(現在の知事)に働きかけ、河豚食が解禁されました。

これが徐々に広がり、現在のように食されるようになりました。

東京都内でおすすめの河豚料理店

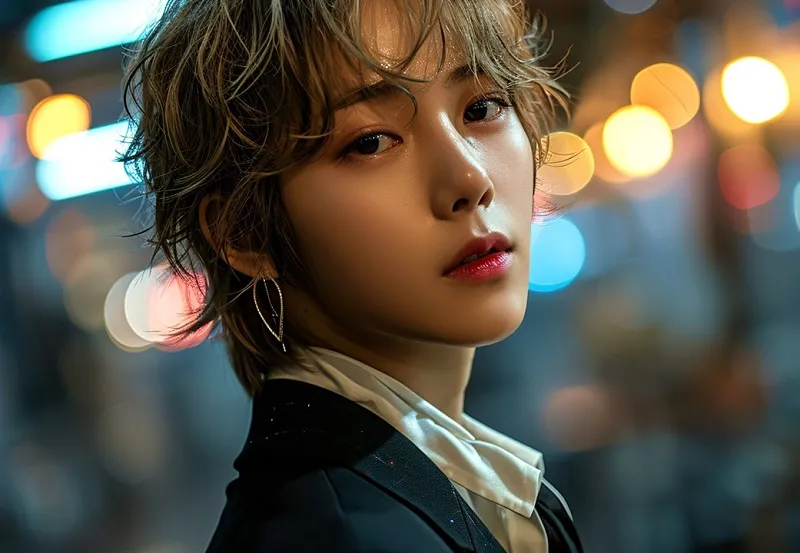

東日本橋『ふるとり』

東日本橋にある「ふるとり」では天然の虎河豚や鰻、鼈(すっぽん)などの拘った食材を楽しむことができます。

特別な日や接待などに是非ご利用ください!