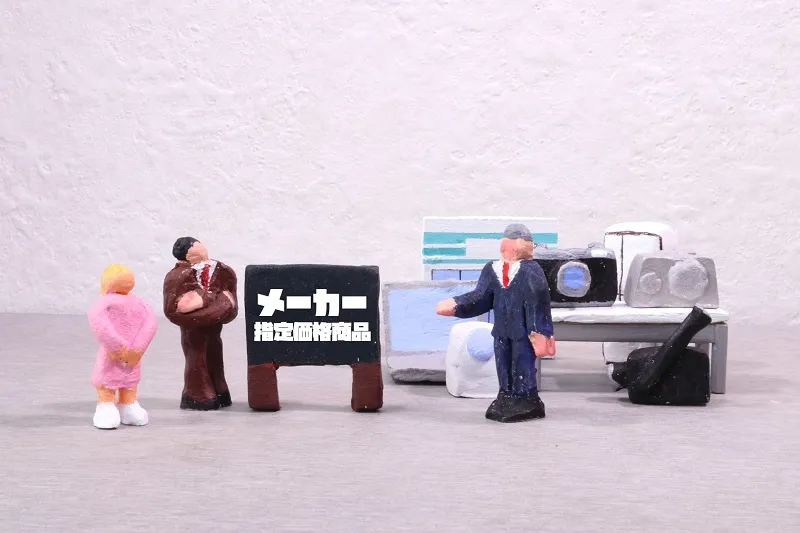

価格吊り上げ?電気屋で値引きができない「メーカー指定価格商品」って何?

家電量販店の醍醐味でもある値引き交渉。

値引き交渉は今でも多く行われていて、猛者たちは何店舗もの店を回って値引き交渉しています。

しかしここ最近の家電業界の傾向として、値引き交渉しない製品も増えてきています。

今回この記事では値引きできない製品やメーカー、そのメリットを紹介していきたいと思います。

値下げをしない家電ってなに?

値引きをしないものは、製品とメーカーによって分かれます。

メーカーでいうと値下げをしないのは主に外資系のメーカーが多く、ルンバが有名なアイロボット社、ダイソンやアップルなどが有名です。

とはいっても、アイロボットやダイソンは家電量販店が独自の下取り値引きのようなものを入れることが多いので、価格が下がることもあります。

一番厳しいのはアップル製品で、基本的にはどこで買っても同じ値段です。

また商品としては、パナソニックの製品で値引き対象外のものがあります。

パナソニック指定の製品は価格が一律です。

ポイント付与のある家電量販店の場合は、ポイント分を上乗せしたうえで販売しなければなりません。

そのような商品はメーカー側が価格を改定すれば、価格が下がることもあります。

独占禁止法にはならないの?

独占禁止法とは公正かつ自由な競争を促進するもので、その結果、メーカーは魅力的な商品を作り、経済の発展に寄与し、消費者は自分の欲しい商品を選べて、利益が確保される=Win-Winという法律です。

その中にはいろいろなものがあるので気になる方は、お調べください。

独占禁止法の中には価格の統制や、それを破ったことに対するペナルティなどを禁止する旨が記載されています。

このパナソニックの指定価格販売は独占禁止法にはならないのでしょうか。

この販売方法ですが、結果的に独占禁止法には当たらないとみられています。

パナソニックは仕入れ先を代理販売という形で絞り、販売終了時に売れ残った在庫は回収します。

そうすることによって、販売店は窓口でしかなく、独禁法に当たらないそうです。

そんなの関係ないから量販店で負担して値引きしてよ

価格が統一されたら値引き交渉ができなくて、消費者は高い製品を売りつけられてしまう!

家電量販店が頑張れば値引きできるでしょ

そう考える方もいるかもしれませんが、不可能です。

この価格指定商品は値引きをすると何らかのペナルティがあります。

例えば、その商品の取り扱いを制限されるかもしれません。販売店は一人のお客様のためにそこまでのリスクをとることは100%ないです。

価格が指定されてメリットはある?

価格を指定することで、メリットはあるのでしょうか。

〇値引き交渉が苦手でも損しない

価格は絶対に同じで価格交渉ができないので、値引き交渉ができなくても損をしません。

ごね得(ごねたら得をする)が通じないので全員に平等です。

〇どこで買っても同じため好きな店で損せず買える

本当はこっちの店が好きだけど、高いから別な店に、、、

そういった経験もあると思います。

価格が指定されている場合は、どの店舗で買っても価格が一緒なので好きな販売店や、好きな従業員から購入ができます。

〇時期で損しないのでゆっくり考えて買える

家電製品は1年ごとに商品が新製品になり、価格が上がります。

また、セールなどでも金額が上下するので、先週5万円だった掃除機が今週は6万円!のようなこともあります。

今が安い!といって急いで購入したら、翌週に価格が下がった。ということもあると思います。

しかし、価格指定の場合は下がることはあっても上がることは基本はないです。

下がるのも半年~1年に1回くらいで、そこに遭遇しなければ損することは少ないです。

じっくり考えてから購入しても価格で損をすることはないですね!

〇毎年新製品で価格が上がるリスクが減る

家電製品はちょっと仕様が変わって新製品という扱いで、価格が倍近くになることがあります。

単純に考えて半年は割高な価格帯です。

これは価格競争での利益確保のために行われていることですが、指定価格にすると価格競争が減ります。

よって新製品にする必要がなく新製品への切り替えが2〜3年に1回のペースで行われるため、無駄に価格が上がっているタイミングが減ります。

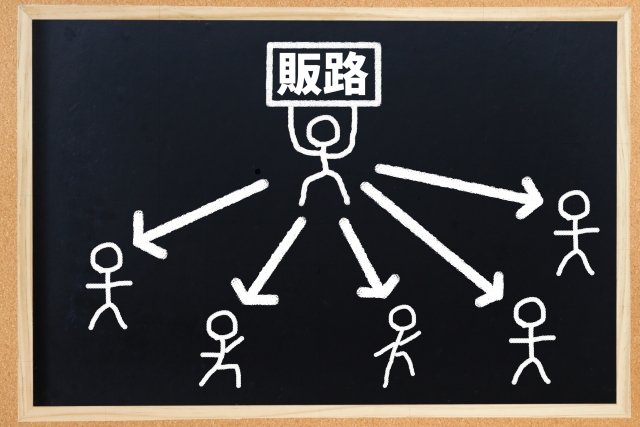

他にもある!価格を下げない工夫

指定価格以外に価格を下げない工夫などはあるのでしょうか。

今主流なのはPHILIPSやBraunで行われていて、Panasonicで前にやっていた、販路による型番の変更です。

販路とは販売ルートのことで、家電量販店とネットやディスカウントストア、家電量販店でもカメラ系(ヨドバシカメラ、ビックカメラ)とデンキ系(〇〇デンキなど)で分けられることが多いです。

例えばですが、9445CCと9446CCやES-CST2DとES-ST2Dなど若干型番を変えます。(例の型番は架空です)

家電量販店側は価格交渉されても、別商品なので価格対抗ができないというわけです。

今後は増えていくかも

市場の価格崩れを防ぐ対策。

ECサイトの台頭により価格が大きく崩れている家電業界ですが、この方法で価格が維持されることでメーカー不利益が減り、新たないい商品の生産が増えるといいですね。

なにより、従業員は価格でごねられて面倒な対応がなくなりますし、消費者も価格交渉できなくても同じ金額で買えるのがいいところです!

この記事を書いた人

『イートラスト株式会社 テクニカルチーム』

青森県出身。8年間、小売業界に従事しつつ趣味でライターとして活動。大手サイト(Yahoo!、朝日新聞社)の記事投稿やTokyoFMのラジオ出演の経験も。2022年にイートラストに入社。好きなものは家電、インディーズ音楽、動画編集。