2023 年 12 月 1 日公開

12月1日は『カイロの日』使い捨てカイロの正しい使い方は?

最近グッと寒くなってきましたね。

寒い時期になるとダウンジャケットやコートなどのアウターや、ヒートテックやサーマルなどのインナーを着用して寒さ対策をされていると思います。

皆さんは衣服とは別に寒い冬の必須アイテム「使い捨てカイロ」は使われますか?

そんな使い捨てカイロですが、12月1日が「カイロの日」ってご存じでしたか?

今回は使い捨てカイロの正しい使い方や歴史をご紹介していこうと思います。

これからの時期もっと寒くなりますが、カイロを最大限活用して冬を乗り越えましょう!

カイロとは?

寒い時期の必須アイテム「カイロ」。

カイロは一体いつ頃からあるのでしょうか?

江戸時代の「温石」がカイロのルーツ?!

「カイロ」は日本生まれの日本独自の保温具です。

石を温めて懐に入れた江戸時代の「温石(おんじゃく)」がルーツと言われています。

明治時代には、麻殻や殿炭粉を袋に詰め、または練って容器の中で燃やす「懐炉灰」が使われるようになりました。

その後、大正時代に入ると、ベンジンの気化ガスと白金の触媒作用を使って燃焼させる「ベンジンカイロ」が登場し、一般的に使われていました。

1950~1953年頃厳寒の朝鮮半島で戦うアメリカ兵の間で水筒のような容器に鉄の粉と食塩を入れて発熱させる保温具が使われていました。

それを日本人が工夫して、現在の使い捨てカイロを作りだしたのです。

いつから一般家庭に広がった?

1978年に、袋から取り出して振るだけで温かくなる使いきりタイプのカイロが商品化されると瞬く間に普及し、ベンジンカイロに取って代わりました。

1981年に『貼らないタイプ』のミニサイズ、1988年に『貼るタイプ/レギュラー』が登場するとたちまち普及し、消費量は一気に拡大しました。

1980年代の後半には、『くつ用』『座布団用』『くつ下用』『中敷用(インソールタイプ)』『スリッパ用』『きんちゃくタイプ』など用途別、受験生向けの『必勝カイロ』やパッケージにキャラクターをデザインしたファンシー商品も種々登場し、若い女性や子供の使用が大幅に増えました。

また、1980年代後半からバブルの到来と共にスキーが盛り上がるようになり、スキー場へ行く方が増え1980年代後半から1990年代にかけてのスキー人口はピークの1800万人を記録するまでに成長した背景も、日本の冬の必需品として私たちの生活にしっかり定着した要因でしょう。

なぜ12月1日が「カイロの日」なの?

カイロが一般家庭に浸透してきた1991年(平成3年)に日本使いすてカイロ同業会(現:日本カイロ工業会)が制定しました。

12月1日という日付は「カイロ」の需要が高くなる時期である12月の最初の日という理由とのことで、日本使いすてカイロ同業会の設立10周年を記念したものだそうです。

(参考:日本カイロ工業会)

使い捨てカイロの正しい方

誰もが一度は使ったことのある使い捨てカイロですが、正しい使い方をしてるのでしょうか?

カイロが温かくなる仕組みとは?

鉄は水や酸素と結びつくことで酸化鉄になります。

カイロはこの鉄が酸素に触れて化学反応を起こすときに出る熱を利用しています。

日常でよく目にする鉄の酸化反応に、サビが出る現象があります。

実はこのときも熱が出ていますが、ゆっくりと反応が進むので、熱を感じることはありません。

カイロは鉄粉と一緒に熱を出すための材料を加え、急速に酸化反応を起こすように作られています。

活性炭が酸素を取り込んで鉄粉の酸化反応を促し、保水材に蓄えられた水や塩によって酸化反応が活発になることでカイロが温かくなるのです。

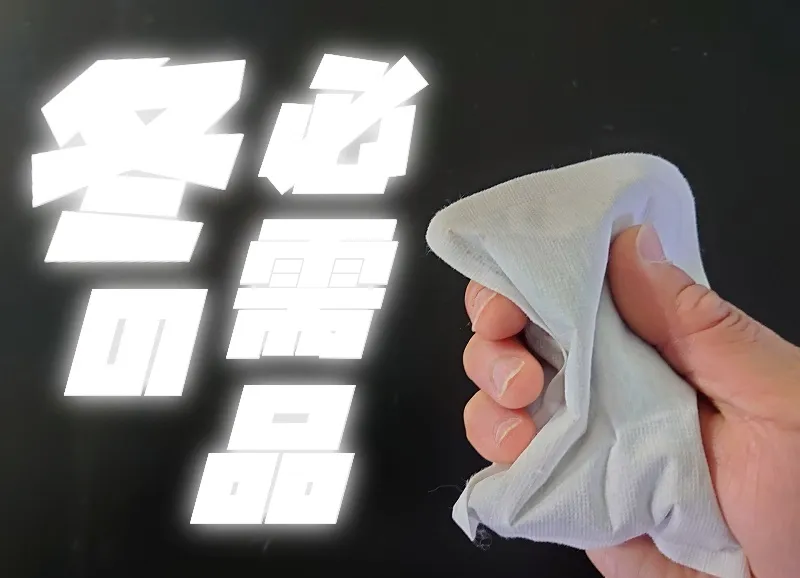

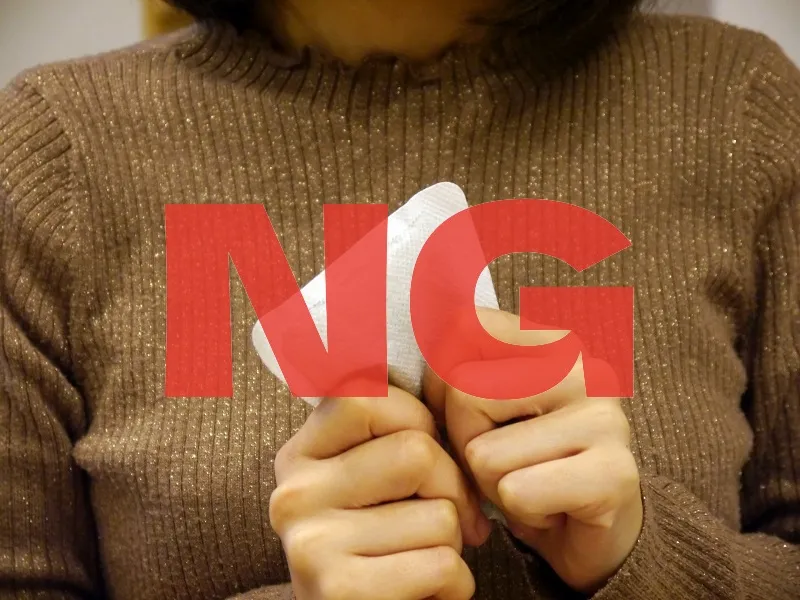

カイロは揉んだ方がよく発熱する?

袋から開けたら、カイロをよく揉んだり、たくさん振ったりしていませんか?

結論から言うと、よく揉んだから早く温まるということはありません。

外袋から出して数回振るだけで十分です。

カイロ本体は、そのままでは空気を通さない特殊フィルムなので片面あるいは両面に空気を取り込むためのミシン目が開けられています。

その微孔から少しずつ空気が入るようになっているのですが、目詰まりを起こしてかえって発熱しなくなってしまうことがあるそうです。

また、貼るタイプのカイロも同様で、貼るタイプは不織布面全体から酸素を取り込む特殊な素材を使っているので、揉むと中身の粉が片寄ってしまうので揉む必要はないそうです。

どこにカイロを貼るのが効果的?

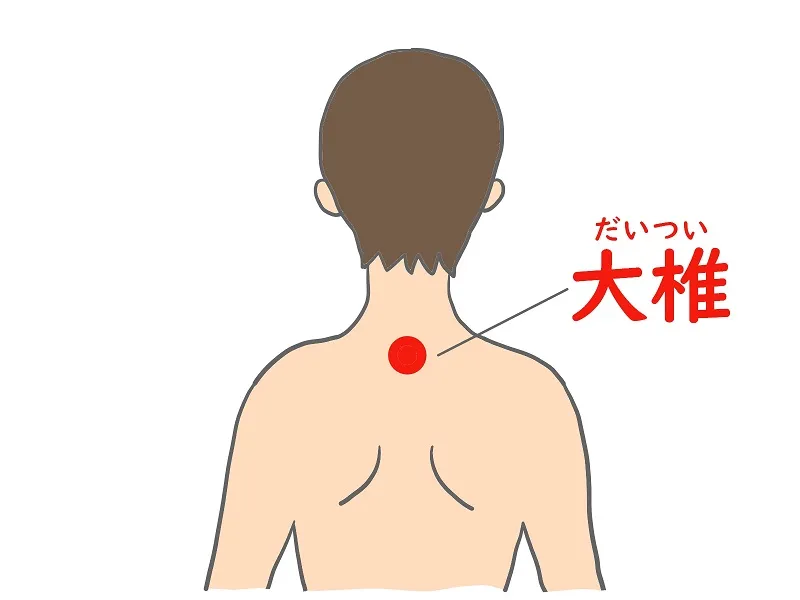

首

太い血管があるため、首を温めることで、全身が効率よく温まります。

また、首を前に曲げた時に、首と背中の間に骨が飛び出しているところがあります。

ここには「大椎(だいつい)」という全身を温めるツボがあります。

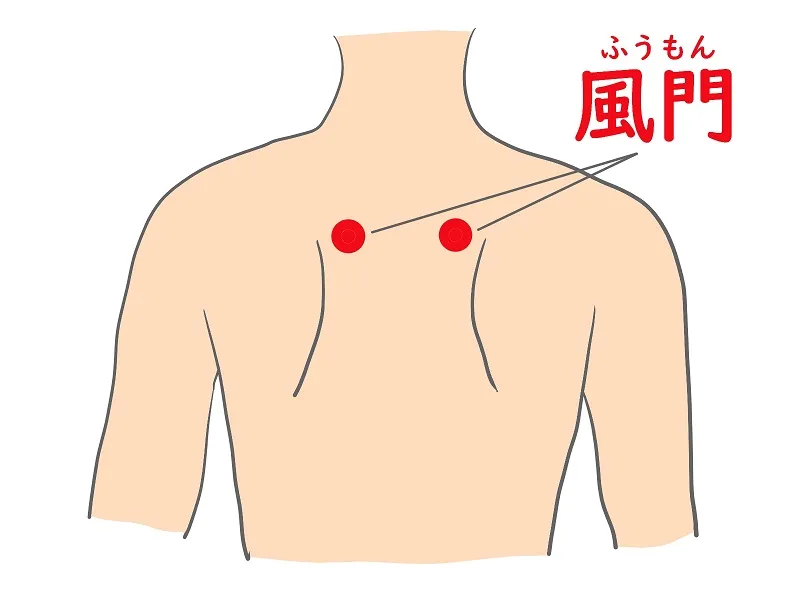

背中

肩から背中にかけて僧帽筋という大きな筋肉がありますが、冷えると血流が悪くなり、筋肉が固くなってしまいます。

そんな時は、肩甲骨の間「風門(ふうもん)」を温めましょう。

背骨に沿って2枚並べて貼ってもいいですね。

この辺りにはいくつものツボがあるので、一石二鳥です。

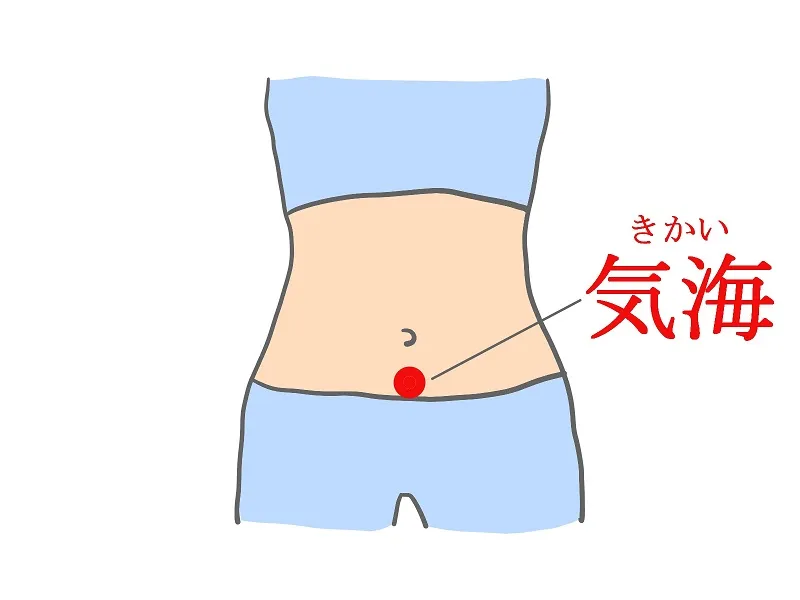

お腹

全身が冷える時、おへそより指2本分下にある「気海(きかい)」というツボを温めるのが効果的です。

毎日温めることで、常にコンディションが安定して、元気に過ごせる魔法のツボと言われています。

腰・お尻

腰は、冷えによる不調を感じやすい場所です。

おへその真裏には「命門(めいもん)」というツボ、そこから指2本分外側には「腎兪(じんゆ)」というツボがあります。

この辺りをカバーするようにカイロを貼ると、腰全体を温めることができます。

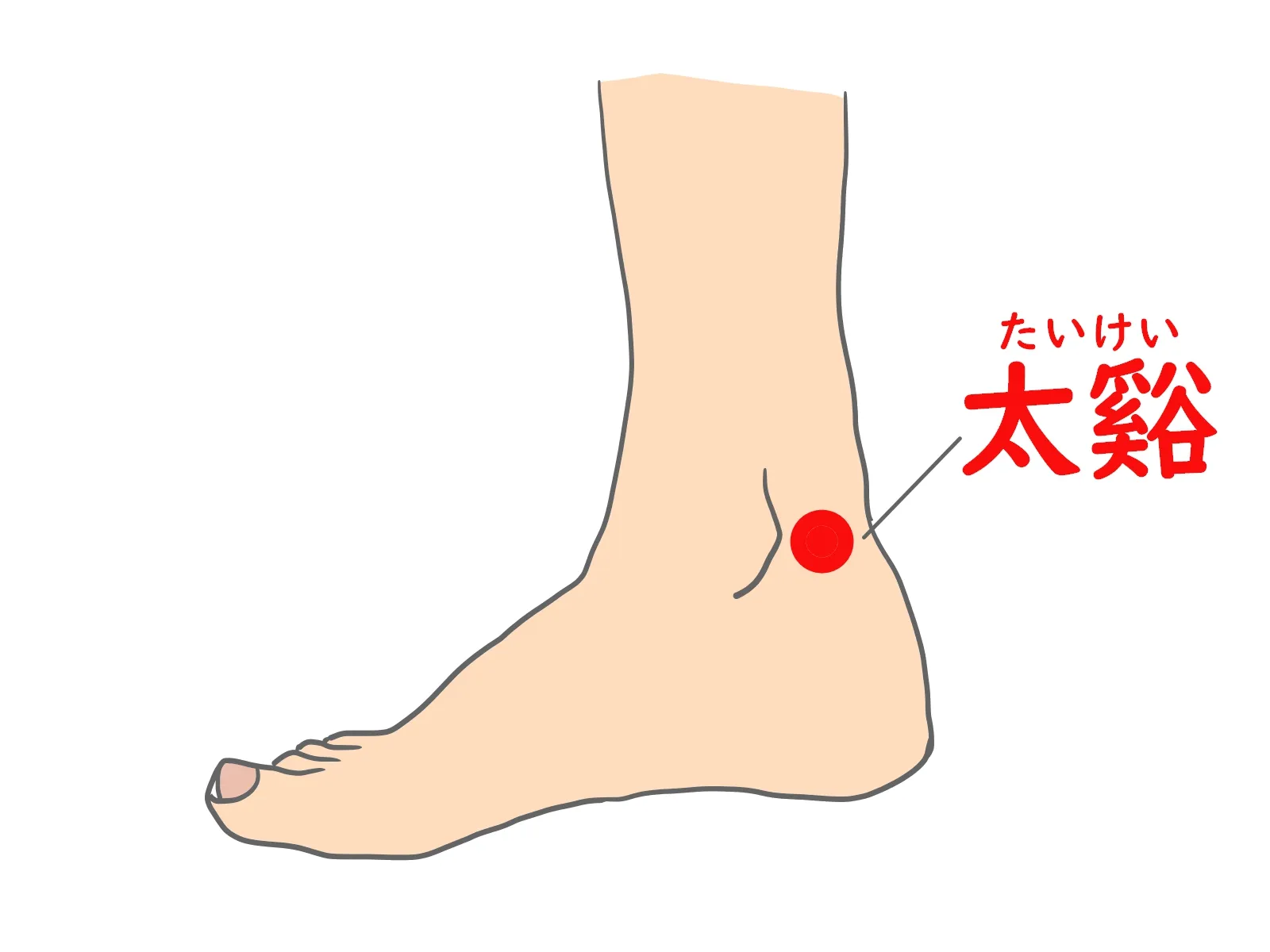

足

冷えやすい足の中でも、特に指先は温めたいポイントです。

全身を温めるには、太い血管がある足首のくるぶし周辺を温めるとよいようです。

内くるぶしの後ろ、アキレス腱との間のくぼみには「太谿(たいけい)」という冷えによいと言われるツボもあります。

(参考:KINCHOホームページ)

貼る位置を工夫して、効率よく身体を温めましょう!

これからの時期にホットヨガでリフレッシュ!!

ルビーホットヨガ&リラクゼーション

この記事を書いた人

『イートラスト株式会社 テクニカルチーム 主任/ B-rise運営事務局 副局長』

飲食業界で現場・SV・マーケティングを経験し、2014年イートラスト株式会社へ入社。ディレクター業務・カスタマーサポート業務を経て、現在はSEOやホームページ運用全般を請け負う「テクニカルチーム」を立ち上げ、責任者を担う。飲食業界に携わっていたこともあり、サービス業様へのWebマーケティング・SEO/MEOで貢献していくため、日々新しい試みを模索している最中です。